教育不「雙標」,讓孩子在一致中成長

晚餐前的客廳,五歲孩子正試著把積木歸位;此時爸爸漫不經心地說:「等一下再收也沒關係,先去洗手。」孩子抬起頭,疑惑地眨眼,這時孩子回憶起老師剛在學校強調「玩具完好後,要立即收拾好」。兩套指令像兩條交錯的鐵軌,在孩子腦海互相拉扯。短短數秒,孩子得判斷到底要聽誰的,心裡的不安一點一滴累積。

久而久之,孩子質疑規則的必要性,父母則困惑「為什麼他在學校可以,在家卻不行?」親子關係無形中堆疊摩擦;老師也感到自己的努力在校外被稀釋。

唯有當家與校說同一種語言,孩子才能把「遵守」與「被支持」串成一致的經驗記憶。

一、當學校與家庭的語言對上頻率,孩子能穩穩長出力量

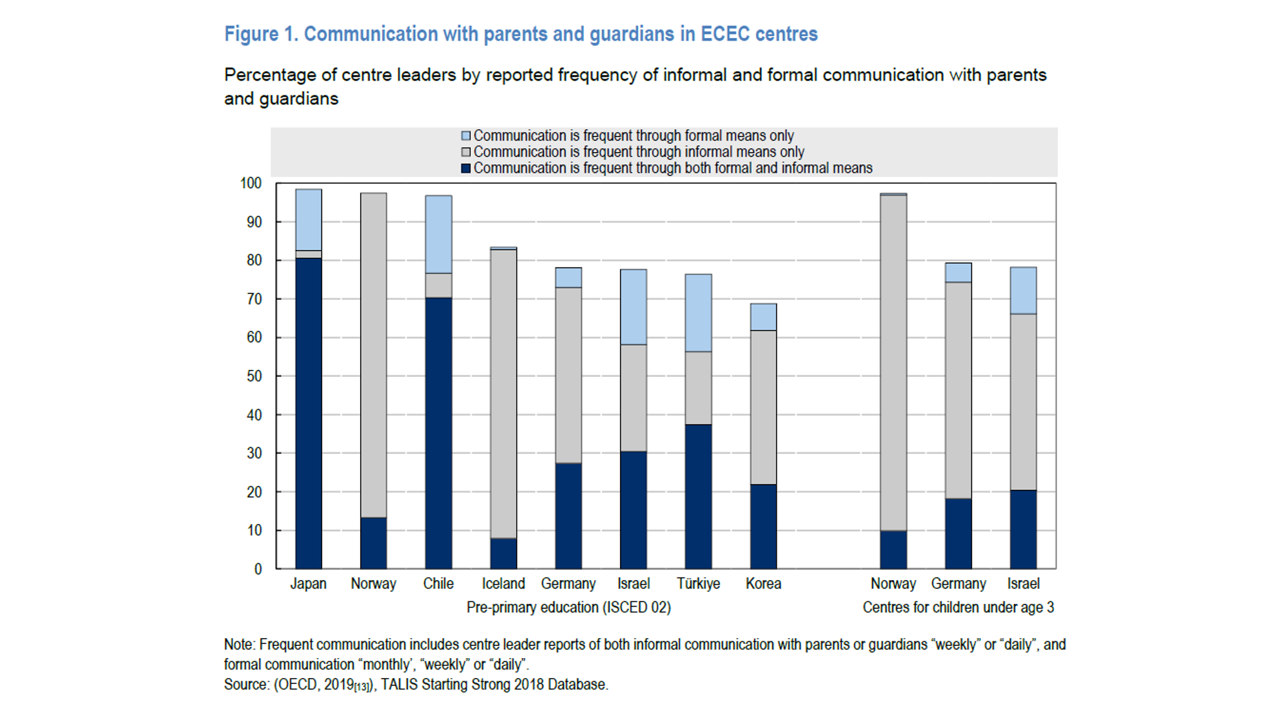

從 OECD TALIS Starting Strong 2018 的跨國調查可以看出,家校合作的三大核心機制——「溝通(Communication)」、「家庭支持(Home Support)」以及「決策參與(Decision Making)」——不僅是形式上的互動安排,而是深刻影響孩子發展的關鍵要素。研究結果顯示,當這三項機制同時被落實時,孩子的社會情緒、自我調節以及語言表現都有顯著提升,而這些正向效果對於來自弱勢家庭的孩子更為明顯,顯示能在一定程度上縮小發展差距。

就圖表所呈現的「溝通頻率與方式」可以分為三種:

正式溝通(Formal only):例如透過書面通知、學習報告、家長日等方式,讓家長能夠有系統地掌握孩子的學習與生活狀況。這種方式強調資訊的完整性與紀錄性,但也可能顯得較為單向。

非正式溝通(Informal only):像是接送孩子時的日常對話、簡單的寒暄交流,雖然看似零碎,但卻能建立彼此的信任感與親近感,讓家長覺得自己是被尊重且隨時可參與孩子教育的一環。

正式+非正式並用(Both):當一個中心同時採取這兩種方式,就能兼顧資訊的完整性與情感的連結。父母既能安心地獲得孩子發展的具體數據,也能在日常互動中獲得老師即時的觀察與回饋,形成更加全面的合作關係。

整體而言,數據顯示並非所有國家都能在正式與非正式溝通間取得平衡。有些國家偏重於制度化的正式紀錄,有些則倚賴日常口語的非正式互動。然而,結合兩者的「雙軌模式」往往能帶來最佳效果,讓孩子在學校與家庭之間獲得一致的支持,也能提升父母對學校的信任與參與感。

二、不同國家的托育溝通啟示

在北歐,如挪威與冰島,老師更傾向於透過「日常閒聊」來與家長互動。這種方式讓父母覺得自己被尊重,不需要繁文縟節,像是和朋友談心般的交流。

這背後其實代表著一種文化信念:教育是信任與合作,而不是權威的單方面要求。對父母而言,這樣的溝通方式能讓你感受到自己是真正參與孩子教育的一份子,而不是局外人。

相反地,在韓國與日本,父母常會收到正式的書面紀錄與例行性的家長會談。雖然看似嚴肅,但這樣的安排卻能給父母另一種「確定感」:孩子的成長被細心追蹤、每一項行為與發展都不會被忽略

特別是日本,幾乎全面採取「雙重模式」也就是既有口頭交流,又有正式紀錄,這正是對教育品質與紀律的高度重視。對父母來說,雖然有時候覺得繁瑣,但換來的是對孩子成長的全方位把握。

因此,與其追求「哪一種模式最好」,不如思考:在你和孩子的生活裡,你最需要什麼樣的溝通?當你能和老師找到最適合的平衡點時,那份信任與合作,才是真正幫助孩子穩定成長的關鍵。

三、讓溝通成為孩子成長的橋樑

在孩子的學習與成長過程中,家庭與學校之間的關係,就像是為孩子搭建的一座橋樑。如果這座橋樑堅固,孩子便能在兩端之間自信而穩定地往來;若橋樑搖晃,孩子則容易在矛盾中感到困惑。

因此,除了理念上的一致,更重要的是「如何在日常中落實」。以下三個步驟,能幫助家長把理念轉化為實踐,真正做到從家到校的一致性教育。

第一步:家庭內部協商

在開始與學校協作之前,家長之間必須先統一立場,否則孩子會在父母的分歧中迷失方向。可以透過舉辦「家庭小會議」,將常見的情境列出,例如:收拾玩具、餐桌禮儀、課堂專心等,並討論一致的用語與後續處理方式。如此一來,孩子不論在家或在校,都能接收到穩定且明確的訊息。當家長先同調,孩子就能在清晰的框架中培養出穩定的行為判斷。

第二步:建立固定溝通管道

家校間若缺乏穩定的交流,孩子很容易因訊息斷裂或矛盾而感到混亂。建議設定一個固定的聯繫方式,例如使用班級 App 或規劃「每週三 20:30 親師快訊」的家庭例行時間,將老師的建議直接轉化為家庭任務。溝通要能持續,關鍵就在於簡單、固定、雙向。前述在家庭內部討論好的一致用語和處理方式也可以於此時提出與老師討論,

確認親師在對孩子的教養上都有一致的規則和目標。

第三步:主動參與學校活動

孩子最容易感受到父母的態度,當父母只是「旁觀者」,孩子自然覺得學校與家庭是兩個不同世界;反之,若父母願意走入校園,孩子就會感受到這是同一個支持的網絡。可以以「每學期至少一次」為目標,參加校園志工或親子工作坊,並將觀察到的互動帶回家中,轉化為家庭規範。

當家長主動參與,學校不再只是孩子和老師的事,而是全家共同的場域。這樣一來,你和老師之間的信任感提升了,彼此合作也更順暢。孩子在這種氛圍裡,自然而然會把父母看作是教育的夥伴,而不是旁觀者。

給孩子一個有方向的世界,從家與學校開始同頻共振

從家庭內部協商,到固定溝通,再到積極參與,這三個步驟就像是一條由內而外的螺旋路徑,逐步擴展家長與學校的合作深度。讓孩子在學習中獲得一致的與支持,也能幫助家長從孤軍奮戰到與老師並肩同行,在合作中找到安心和力量,共同陪伴孩子成長。

對家長而言,這不只是減輕教養壓力,更是一份來自夥伴的支持與信任;對孩子而言,這則是一個穩定、清晰且充滿安全感的成長環境。最終,教育的一致性,將成為孩子自信快樂成長的起點。

【參考文獻】OECD Education Policy Perspectives

Engaging parents and guardians in early childhood education and care centres

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/11/engaging-parents-and-guardians-in-early-childhood-education-and-care-centres_398b306a/d05dd1cf-en.pdf